Auch wenn Feierabend, Wochenende oder Ferien sind, hören die Arbeitsstunden für Lehrkräfte nicht auf – die Bezahlung aber schon

Ab dem ersten Klingeln zum Schulstart bis weit in die folgenden Wochen hinein arbeiten Lehrkräfte in vielen Ländern praktisch umsonst. Abende, Wochenenden und sogenannte „Ferien“ werden von Unterrichtsvorbereitung, Korrekturen, organisatorischen Aufgaben, pädagogischer Betreuung und außerschulischen Aktivitäten beansprucht. Für Lehrkräfte nimmt die Arbeit kein Ende, die Bezahlung jedoch schon.

Wenn Lehrkräfte unterbezahlt werden, leidet die Qualität des Unterrichts. Die Belastung des Bildungssystems ist bereits sichtbar. Unsere länderübergreifende Umfrage von 252 Lehrkräften in Großbritannien, Österreich, Deutschland, Italien und Spanien macht deutlich, wie groß das Problem ist.

Das Vertrauen in die Bildungspolitik ist so gut wie gebrochen. Über drei Viertel der Befragten sind der Ansicht, die Regierung mache nicht genug, um Überstunden zu kompensieren. Fast ebenso viele sagen, es werde zu wenig unternommen, um die Belastung überhaupt erst zu verringern. Wenn Lehrkräfte dem System nicht mehr zutrauen, ihre Zeit zu schützen, ist das Ergebnis absehbar: Frustration führt zu Burnout und immer weniger Lehrkräfte stehen für den Unterricht zur Verfügung. Ohne entschlossenes Handeln droht den Schulen, ihre Lehrkräfte zu verlieren – und die Schüler*innen damit ihre Chancen auf optimale Bildung.

Um das Ausmaß des Problems offenzulegen und auf Lösungen hinzuweisen, haben wir die Umfragedaten ausgewertet und den Zeitpunkt im Schuljahr ermittelt, ab dem Lehrkräfte tatsächlich bezahlt werden. Dies ist der Moment, ab dem Lehrkräfte unter Berücksichtigung ihres Gehalts und ihrer Überstunden nicht mehr umsonst arbeiten.

Da Zeit die wertvollste Ressource im Unterricht ist, untersuchten wir zudem, wie Lehrkräfte mit praktischen und unterrichtsspezifischen KI-Werkzeugen Zeit bei aufwendigen Aufgaben, wie Planung, Korrekturen und Organisation sparen können – und das, ohne dabei ihre professionelle Urteilsfähigkeit oder den Datenschutz der Schüler*innen zu gefährden. Indem wir die unbezahlten Stunden sichtbar machen, wollen wir Lehrkräfte dabei unterstützen, ihre Zeit und pädagogische Autonomie zurückzuerlangen.

Der Tag, an dem Lehrkräfte endlich bezahlt werden

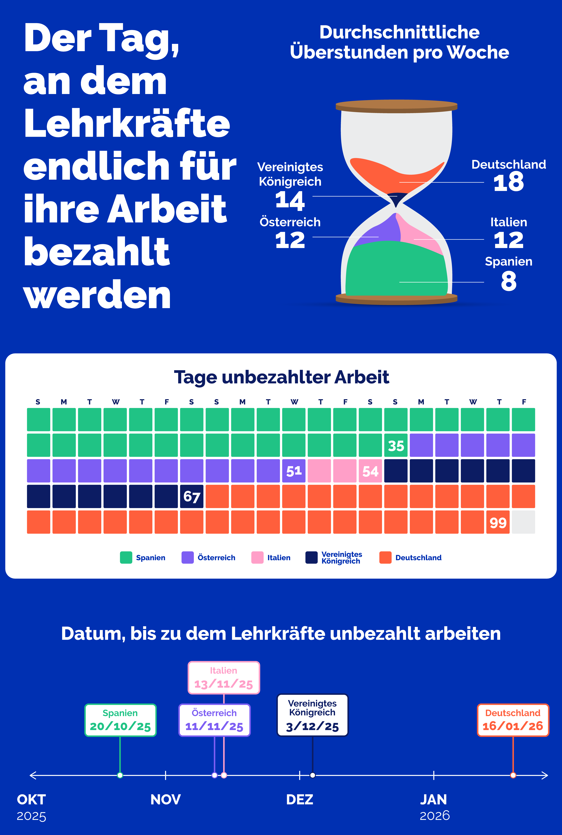

Jedes Jahr gibt es einen Stichtag, ab dem Lehrkräfte für ihren Unterricht tatsächlich erst bezahlt werden. Vom Schulbeginn bis zum letzten Schultag arbeiten Lehrkräfte an Aufgaben wie Planung, Korrekturen, E-Mails, Ausflügen oder der Organisation von AGs und Clubs. Doch die Bezahlung hält nicht Schritt.

In diesem Jahr fallen diese Tage in einigen Ländern schmerzlich spät aus. In Deutschland erreichen Lehrkräfte ihren ersten tatsächlich „bezahlten“ Tag erst am 17. Januar 2026, was fast 100 Schultagen nach Beginn des neuen Schuljahres ist. Im Vereinigten Königreich wird die Schwelle erst am 4. Dezember 2025 überschritten, was mehr als einem vollen Trimester nach Schulbeginn entspricht. Es folgen Italien mit dem 14. November 2025 und Österreich mit dem 12. November 2025 – beide mehr als zehn Wochen im Schuljahr. Selbst Spanien, das in der Gruppe am besten abschneidet, erreicht den ersten bezahlten Arbeitstag erst am 21. Oktober 2025, also über sieben Wochen nach dem ersten Schultag.

Was treiben diese Daten so weit nach hinten? Die Antwort lautet: die Überstunden, die Lehrkräfte Woche für Woche leisten. In der Unterrichtszeit kommen in Deutschland pro Woche rund 18 Stunden über den Vertrag hinaus hinzu, im Vereinigten Königreich 14, in Österreich und Italien jeweils etwa 12, in Spanien 8. Es ist die unverzichtbare Arbeit, die den Unterricht wertvoll macht und Schüler*innen unterstützt, aber so oft unbezahlt bleibt.

|

Land |

Durchschnittliche Überstunden pro Woche |

Tage von „unbezahlter Arbeit“ |

Datum, bis zu dem Lehrkräfte unbezahlt arbeiten |

|

Spanien |

8 |

35 |

20/10/2025 |

|

Österreich |

12 |

51 |

11/11/2025 |

|

Italien |

12 |

54 |

13/11/2025 |

|

Großbritannien |

14 |

67 |

3/12/2025 |

|

Deutschland |

18 |

99 |

16/01/2026 |

Die andere Seite des Schultages

Fragt man Lehrkräfte, womit ihre unbezahlten Stunden gefüllt sind, ist die Antwort über Ländergrenzen hinweg bemerkenswert einheitlich: Am meisten Zeit beanspruchen Unterrichtsplanung, Korrekturen und Benotung sowie das Erstellen von Materialien.

In einer typischen Woche während der Schulzeit fällt der größte Teil der Überstunden auf Unterrichtsplanung, gefolgt von Bewerten und Korrigieren sowie der Erstellung von Unterrichtsmaterialien.

Danach kommt die oft übersehene Arbeit, die die Schule am Laufen hält: Dienstbesprechungen und die Kommunikation mit Eltern sowie Schüler*innen. Zeugnisse und Weiterbildungen sind nicht weit dahinter. Organisatorische Aufgaben wie Lehrplanentwicklung, Auswertung von Daten und die Planung von Exkursionen nehmen ebenfalls spürbar Zeit in Anspruch; selbst Aufsicht, das Einrichten des Klassenraums und Inventur tragen zu den unbezahlten Stunden bei.

|

Tätigkeiten der Lehrkräfte |

Durchschnittliche Überstunden pro Woche |

|

Unterrichtsplanung |

13 |

|

Benotung/Korrektur |

11 |

|

Materialerstellung |

11 |

|

Kollegiumsbesprechungen |

8 |

|

Kommunikation mit Eltern |

7 |

|

Kommunikation mit Schüler*innen |

7 |

|

Weiterbildung/Fortbildung |

7 |

|

Fortschrittsberichte/Zeugnisse |

6 |

|

Außerschulische Aktivitäten |

5 |

|

Lehrplanentwicklung |

5 |

|

Auswertung von Daten |

5 |

|

Organisation von Exkursionen |

4 |

|

Pausen- oder Mittagsaufsicht |

4 |

|

Klassenraumgestaltung |

4 |

|

Inventur |

3 |

Zusammengenommen zeigen diese Zahlen, dass die „versteckte“ Arbeitslast weit mehr ist als ein paar vereinzelte E-Mails; es handelt sich um zentrale Unterrichtsarbeit, die außerhalb der Arbeitszeit geleistet wird. Diese Aufgaben sind keine Optionen, sondern die Grundlage für guten Unterricht und zufriedene Klassenräume.

Wenn sie jedoch in unbezahlte Zeit übergreifen, zahlen Lehrkräfte mit ihren Abenden, ihrer Energie und ihrem Wohlbefinden: Zwei von drei (67 %) geben an, dass die langen Arbeitszeiten ihrer psychischen Gesundheit regelmäßig schaden und zwei von fünf (41 %) fürchten die Rückkehr in die Schule nach den Ferien. Genau hier können KI-Werkzeuge helfen, indem sie die Planung beschleunigen, Materialien anpassen, Feedback straffen und Daten zusammenfassen, sodass mehr von dieser unverzichtbaren Arbeit innerhalb der bezahlten Arbeitszeit stattfindet.

Selbst wenn Schulen geschlossen sind, arbeiten Lehrkräfte weiter

Für Lehrkräfte im gesamten Vereinigten Königreich und in Europa sind die Ferien keine wirkliche Auszeit. Während die Kinder frei haben, planen Lehrkräfte, korrigieren und schreiben Berichte. Dies sind die übersehenen Stunden, die in keinem Stundenplan auftauchen, das System aber am Laufen halten. Wenn die Schule „vorbei“ ist, endet dieses Muster nicht; es verlagert sich nur. Die Ferien werden zur einzigen Zeit, in der Lehrkräfte vorausplanen können. So verbringt rund jede fünfte Lehrkraft ihre Ferien mit Unterrichtsplanung, und etwa jede siebte korrigiert Prüfungen oder erstellt Materialien. Bei weniger täglichen Unterbrechungen rücken auch einige andere Aufgaben in den Vordergrund: Lehrplanerstellung, Weiterbildungen, Analyse von Daten, die Planung von Ausflügen und sogar die Klassenraumgestaltung für das kommende Schuljahr. Die „Pause“ ist also keine echte Pause; sie ist die Zeit, in der Lehrkräfte die Arbeit erledigen, die den Schulbeginn überhaupt erst möglich macht.

Wenn die Schule „vorbei“ ist, endet dieses Muster nicht; es verlagert sich nur. Die Ferien werden zur einzigen Zeit, in der Lehrkräfte vorausplanen können. So verbringt rund jede fünfte Lehrkraft ihre Ferien mit Unterrichtsplanung, und etwa jede siebte korrigiert Prüfungen oder erstellt Materialien. Bei weniger täglichen Unterbrechungen rücken auch einige andere Aufgaben in den Vordergrund: Lehrplanerstellung, Weiterbildungen, Analyse von Daten, die Planung von Ausflügen und sogar die Klassenraumgestaltung für das kommende Schuljahr. Die „Pause“ ist also keine echte Pause; sie ist die Zeit, in der Lehrkräfte die Arbeit erledigen, die den Schulbeginn überhaupt erst möglich macht.

Interessant sind die verschiedenen Herangehensweisen, die Schulen aus unterschiedlichen Ländern haben. Lehrkräfte in Deutschland arbeiten im Jahr das Äquivalent von mehr als fünf vollen Arbeitswochen – ein Drittel ihrer gesamten Ferienzeit. Im Vereinigten Königreich umfasst die Belastung fast drei Wochen, während österreichische und italienische Lehrkräfte ebenfalls rund ein Fünftel ihrer „Ferien“ opfern. Selbst in Spanien, wo unsere Umfrage die niedrigste unbezahlte Arbeitslast aufweist, geben Lehrkräfte immer noch mehr als eine Woche ihrer vermeintlichen Auszeit an die Schule zurück.

Die „freie Zeit“, in der sich Lehrkräfte eigentlich erholen sollten, ist somit regelmäßig mit unbezahlter Schularbeit gefüllt. Diese verborgenen Stunden rauben den Lehrkräften ihre Erholung und zeigen, warum sie faktisch so weit ins Jahr hinein umsonst arbeiten.

|

Land |

Durchschnittliche Anzahl der Schulferienwochen pro Jahr |

Durchschnittlich aufgewendete Stunden für schulbezogene Aufgaben pro Ferienwoche |

Gesamtzahl der während der Ferien geleisteten Überstunden |

% der Ferienzeit, in der gearbeitet wird |

|

Deutschland |

15 |

14 |

208 |

35 % |

|

Großbritannien |

13 |

10 |

124 |

24 % |

|

Österreich |

17 |

8 |

133 |

20 % |

|

Italien |

17 |

8 |

134 |

20 % |

|

Spanien |

15 |

4 |

52 |

9 % |

Nervosität zum Schulstart – und wie KI Zeit sparen kann

Der Schulstart sollte sich wie ein Neuanfang anfühlen und nicht wie ein Knoten im Magen. Doch 41 % der Lehrkräfte sagen, sie fürchten die Rückkehr nach den Ferien. Die Arbeitslast ist nicht verschwunden und viele Lehrkräfte bekommen wenig Unterstützung von Hilfsmitteln: 49 % geben an, KI nie für die zeitaufwändige Korrektur einzusetzen, und ein weiteres Drittel nutzt sie nicht einmal für die Analyse von Daten. Mit anderen Worten: Viele erledigen das alles noch per Hand.

Der Einsatz von KI kann sich wie ein weiterer Punkt auf einer ohnehin vollen To-do-Liste anfühlen: neue Tools, neue Regeln und Sorgen um Datenschutz und Arbeitsqualität. Erschwerend kommt mangelnde Unterstützung hinzu: Laut dem Bericht zur Zukunft der Bildung 2025 erhalten drei Viertel der Lehrkräfte in Europa überhaupt keine KI-Schulung, obwohl 56 % angeben, sich in diesem Bereich weiterbilden zu wollen.

Der Weg nach vorn mit KI lautet nicht, es „einfach zu nutzen“, sondern eine risikoarme Aufgabe auszuwählen, einfache Leitlinien festzulegen und als Kollegium zwei gemeinsame Prompts auszuprobieren. Eine kurze, freiwillige Demo mit Kolleg*innen reicht oft, um Neugier in eine kleine, verlässliche und zeitsparende Routine zu verwandeln, ohne den Unterrichtsstil zu ändern oder Daten von Schüler*innen zu gefährden.

Praktische Wege, mit KI Zeit zurückzugewinnen

Der Experte Felix Ohswald, CEO und Mitbegründer von GoStudent, legt praktische Wege dar, wie man die Arbeit nach Feierabend reduzieren kann:

„Wenn Sie nur eine Sache ausprobieren wollen, dann eignet sich die Unterrichtsplanung am besten. Bitten Sie KI um eine Unterrichtseinheit, Erfolgskriterien und zwei unterschiedliche Aufgaben. Überarbeiten Sie das Ergebnis anschließend in Ihrem eigenen Stil. Selbst kleine Zeitgewinne bei der Vorbereitung machen über das Halbjahr einen spürbaren Unterschied.“

„Materialien lassen sich schnell vervielfachen. Nehmen Sie einen zentralen Text und machen Sie daraus ein Quiz, Arbeitsblätter und eine Vokabelliste. So behalten Sie die Kontrolle, während KI lediglich die Arbeit beschleunigt.“

„Bei Korrekturen sollten Sie Ihr professionelles Urteil nicht aus der Hand geben. Lassen Sie KI stattdessen nur das Gerüst bauen. Eine Kommentarsammlung und ein Bewertungsraster sind in wenigen Minuten erstellt. So können Sie Ihre Expertise dort einsetzen, wo sie am meisten zählt.“

„Aus Daten können nächste Schritte werden. Fügen Sie anonymisierte Ergebnisse ein und lassen Sie sich drei klare Prioritäten mit Vorschlägen für Einstiege in die Unterrichtsstunden der folgenden Woche geben.“

„Selbst die Admin-Arbeit kann Ihnen abgenommen werden. Beginnen Sie mit dem Erstellen von Ausflugsschreiben, Berichtstexten oder Besprechungsnotizen, indem Sie Stichpunkte einfügen und die KI den ersten Entwurf erstellen lassen. Sie fügen nur noch die Namen und Details hinzu.“

„Vertrauen entsteht durch klare Regeln. Einigen Sie sich auf freigegebene Prompts und eine einfache ‚Nichts einfügen, was …‘-Regel. Zum Beispiel: keine Namen, Noten oder personenbezogenen Daten. Solche kleinen, konsequent angewendeten Leitfäden können den Alltag einfacher machen.“

Das Ziel ist nicht, den Unterricht zu „technisieren“. Wir wollen den Lehrkräften die verborgenen Stunden zurückgeben, damit mehr von der Arbeit in die bezahlte Zeit fällt.

Quellen und Methodik

Umfrage und Stichprobe

Die Befragung wurde unter 252 Lehrkräften im Vereinigten Königreich, in Österreich, Deutschland, Italien und Spanien durchgeführt. Erhoben wurden selbstberichtete Daten zu Überstunden sowohl während der Unterrichtszeit als auch in den Schulferien. Die Teilnehmenden repräsentierten unterschiedliche Schulstufen (Primarstufe, Sekundarstufe und Oberstufe) und wurden gebeten, die Zeit zu schätzen, die sie für Tätigkeiten außerhalb ihrer vertraglichen Arbeitszeit aufwenden.

Datenaufbereitung und Durchschnittsberechnung

- Überstunden (Unterrichtszeit): Zur Ermittlung der wöchentlichen Überstunden wurden durchschnittliche Überstundenwerte auf Länderebene für die Unterrichtszeit herangezogen. Diese Werte bildeten die Grundlage für die Kennzahl „durchschnittliche wöchentliche Überstunden“, die zur Berechnung der unbezahlten Arbeit während der Unterrichtszeit verwendet wurde.

- Verteilung der Überstunden: Die Überstundenzeiten wurden Aufgabenkategorien zugeordnet (z. B. Korrekturen, Unterrichtsplanung, Verwaltung, außerunterrichtliche Aktivitäten), um zu veranschaulichen, wofür die unbezahlten Stunden aufgewendet wurden.

- Arbeit in den Ferien: Die Antworten auf Frage 3 wurden gemittelt, um die durchschnittliche Stundenzahl zu ermitteln, die Lehrkräfte in den Ferien für schulbezogene Tätigkeiten aufwenden.

- Aufgabenverteilung in den Ferien: Die Antworten auf Frage 4 wurden qualitativ ausgewertet, um zentrale Tätigkeiten zu identifizieren, die die Ferienzeit der Lehrkräfte beanspruchten, und die quantitativen Durchschnittswerte erklärend zu kontextualisieren.

Integration mit Sekundärdaten

Die in der Befragung erhobenen Durchschnittswerte wurden anschließend mit Sekundärdaten zusammengeführt:

- Der OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick 2024“ für durchschnittliche Gehälter.

- Nationale Ferienkalender zur Ermittlung der Anzahl der Schulferienwochen pro Jahr.

- EU-Durchschnitt der Arbeitsstunden (1.530 pro Jahr; ca. 40 pro Woche) als Ausgangswert für reguläre Vollzeitarbeit.

Formulare und Berechnungen

- Wöchentliche und jährliche Überstundenvergütungen wurden geschätzt, indem die gemeldeten Überstunden (in Stunden) mit dem berechneten Stundenlohn (Gehalt ÷ Arbeitsstunden) multipliziert wurden.

- Die Überstunden in den Ferien wurden ermittelt, indem die durchschnittlichen wöchentlichen Ferienarbeitsstunden mit der Anzahl der Ferienwochen multipliziert wurden.

.jpg?upsize=true&upscale=true&width=100&height=100&name=writing-reading-syntax%20(1).jpg)